Un maquis

Un groupement de résistants

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un maquis est un groupement de résistants qui s’implante dans une zone peu accessible comme les massifs montagneux des Alpes, du Jura ou du Vercors ou les forêts.

Les maquis en France

Un maquis vu par une actualité d'époque

Un développement lié au service du travail obligatoire

Les maquis se développent surtout à partir de 1943, date à laquelle l’Allemagne réquisitionne de force huit millions d’Européens comme main-d’œuvre dans le Service du Travail Obligatoire, le STO. Les premiers grands maquis accueillent les réfractaires au STO.

La milice civique de la France Libre

Une milice pour défendre l'archipel calédonien

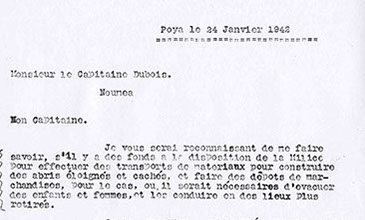

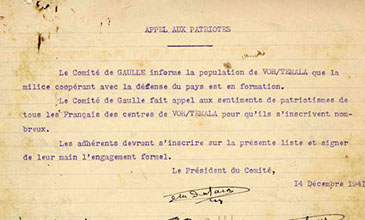

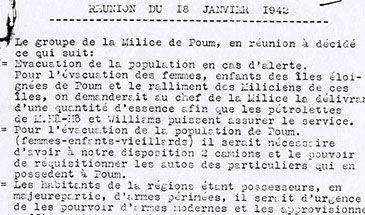

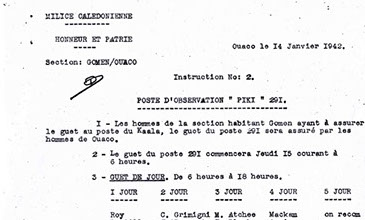

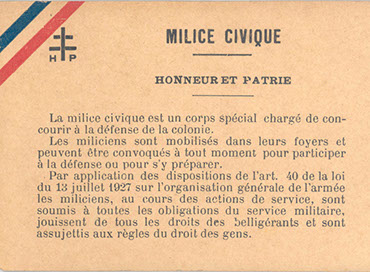

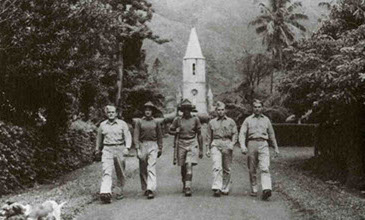

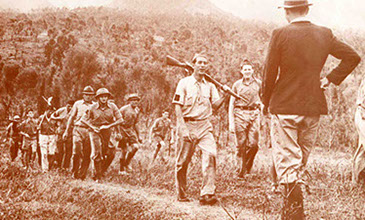

La Milice Civique de la France Libre est créée en Nouvelle-Calédonie, le 2 août 1941, par le gouverneur Henri Sautot. Elle a pour mission d’aider l’armée régulière dans la défense de la colonie menacée par l’avancée japonaise dans le Pacifique.

composée de volontaires

Elle est composée de volontaires. Tous les citoyens français de 18 à 60 ans sont invités à venir défendre la colonie sans abandonner leurs emplois et sans négliger les activités de production.

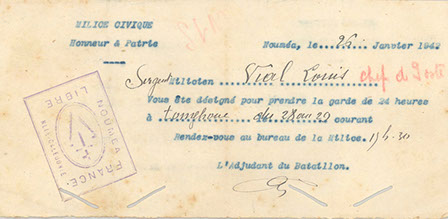

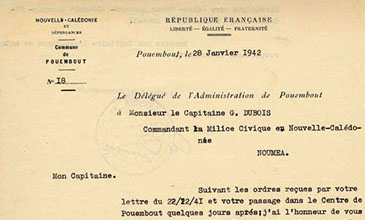

La première réunion de la Milice Civique de la France Libre se tient à Nouméa le 21 décembre 1941.

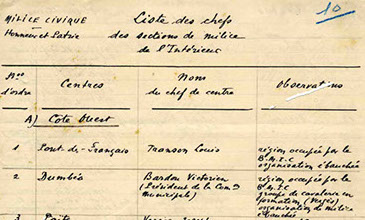

des sections à Nouméa et dans l'intérieur

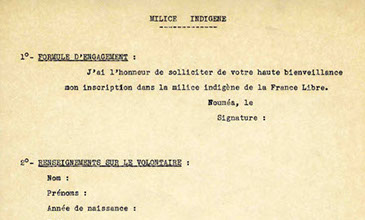

350 hommes composent la section de Nouméa sous le commandement du Capitaine Georges Dubois. Ils reçoivent une formation militaire accélérée et, peu à peu, les villages de brousse créent des sections. Lors d’un second décret en janvier 1942, les Indigènes sont également appelés à se porter volontaires.

Défendre l'archipel

Collection MDVN, droits réservés

Collection MDVN, droits réservés

Collection MDVN, droits réservés

Collection Viale, droits réservés

Collection MDVN, droits réservés

Collection MDVN, droits réservés

à Nouméa et en brousse

Collection MDVN, droits réservés

Collection MDVN, droits réservés

Collection MDVN, droits réservés

Collection MDVN, droits réservés

Collection MDVN, droits réservés

Collection MDVN, droits réservés

Collection MDVN, droits réservés

Collection MDVN, droits réservés

Collection Viale, droits réservés

La milice française

Une police aux ordres du régime de Vichy

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Milice française est une police aux ordres du régime de Vichy créée en 1943.

Dirigée par Pierre Laval, la Milice française « a la mission, par une action de vigilance et de propagande, de participer à la vie publique du pays et de l’animer politiquement » (Loi no 63 du 30 janvier 1943 publiée au Journal officiel de l’État français le 31 janvier 1943).

Elle est chargée de lutter contre les Résistants et les opposants au régime de Vichy, de traquer les Juifs et les réfractaires au Service du Travail Obligatoire.

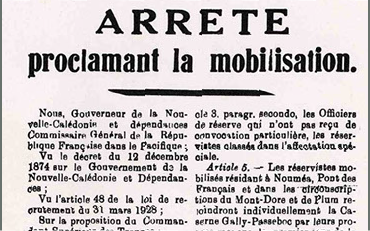

La mobilisation

La mobilisation est un appel à tous les citoyens en cas de guerre. Les forces militaires et humaines sont alors rassemblées afin de préparer le combat. La mobilisation générale a été décrétée en France métropolitaine et dans les colonies le 2 septembre 1939.

En Nouvelle-Calédonie la mobilisation est annoncée par un arrêté du gouverneur Barthes et les mobilisés sont environ 850.

La mobilisation en Nouvelle-Calédonie

Collection MDVN, droits réservés

Collection Pages, droits réservés

Collection Pages, droits réservés

Collection Pages, droits réservés

Un mouvement de résistance

Certains Français refusent l’occupation allemande mais ne peuvent pas rejoindre la France Libre à Londres. Ils décident alors de continuer la lutte contre les nazis en restant en France.

Si ces Résistants sont très isolés au début de l’Occupation, dès 1941, les groupes commencent à s’organiser en mouvements, en réseaux puis en maquis.

Objectif des mouvements promouvoir la résistance

Les mouvements de Résistance ont pour objectif de promouvoir la Résistance auprès de la population. Ils publient et diffusent des tracts et une presse clandestine, souvent réduite à une feuille unique, car dans la France occupée la vente de papier est interdite.