Activités pédagogiques pour le primaire

Les activités du manuel en version projetable et enrichie

Vous utilisez en classe le manuel d’histoire-cycle 3- Nouvelle-Calédonie.

(voir correspondance des numéros des pages du manuel à droite de chaque titre d’activité)

Retrouvez-le ici enrichi de courtes vidéos, de cartes interactives et de liens vers le lexique !

À votre disposition également, le guide pédagogique du manuel réalisé par la DENC.

Une nouvelle guerre en Europe

(page 126)

Une vingtaine d’années après la fin du premier conflit mondial, l’Europe entre à nouveau en guerre, au début de septembre 1939, lorsque les armées allemandes attaquent la Pologne.

Les pays de l’Axe (Allemagne, Italie) et le Japon affrontent le Royaume-Uni et la France dans les premiers mois de la guerre, puis l’URSS et les États-Unis à partir de 1941.

1. L'Europe sous la domination nazie en 1942

- Cite les pays d’Europe occupés par l’Axe en 1942.

- Où les Alliés passent-ils à la contre-offensive ?

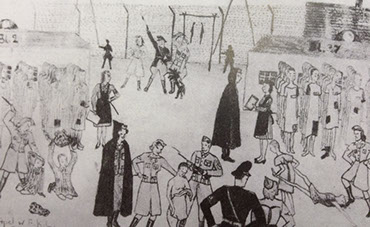

2. Scènes de vie au camp d'extermination d'Auschwitz en 1945

- Après avoir décrit ces scènes de vie au camp d’extermination, recherche comment vit un déporté.

3. Extrait du journal d'Anne Frank, écrit entre 1942 et 1944

Dehors, il se passe des choses affreuses, ces pauvres gens sont emmenés de force jour et nuit, sans autre bagage qu’un sac à dos et un peu d’argent. En plus, ces affaires leur sont enlevées en cours de route. Les familles sont écartelées, hommes, femmes et enfants sont séparés. Des enfants qui rentrent de l’école ne trouvent plus leurs parents. Des femmes qui sont allées faire les courses trouvent à leur retour leur maison fermée, leur famille disparue.

- Qui est Anne Frank ?

- Montre les conditions de vie difficiles des Juifs sous l’occupation allemande.

4. Le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944

- Décris l’image du débarquement de Normandie.

- Quel est le matériel utilisé par les Alliés ?

1939-1942 : LES SUCCÈS DES PUISSANCES DE L’AXE

De 1939 à 1942, les puissances de l’Axe remportent de nombreuses victoires. L’Europe passe alors sous la domination nazie. L’occupation des pays européens par les Allemands s’accompagne d’un pillage économique et financier.

Les Juifs, les Tziganes et les opposants politiques sont pourchassés par les nazis qui organisent leur déportation puis leur extermination dans des camps équipés de chambres à gaz.

Plus de cinq millions de Juifs sont morts lors du génocide de la Seconde Guerre mondiale.

1943-1945 : LA VICTOIRE DES ALLIÉS

À partir de l’année 1942, les Alliés remportent des victoires en Afrique du Nord, puis dans le sud de l’Europe. Le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, annonce la libération de la France, puis la capitulation allemande, le 8 mai 1945.

Le bilan humain est très lourd avec plus de 50 millions de morts dont de nombreux civils, à cause des bombardements auxquels il faut ajouter les morts en camps de concentration et en camps d’extermination.

L’Europe en ruines doit être reconstruite.

L’Organisation des Nations unies (ONU) est créée en 1945, dans le but de défendre la paix dans le monde.

Les vidéos pour en savoir plus

Le débarquement de Normandie,

le 6 juin 1944

Voir et télécharger la vidéo

L'allemagne signe la capitulation,

le 8 mai 1945

Voir et télécharger la vidéo

Résistance et collaboration en France

(page 127)

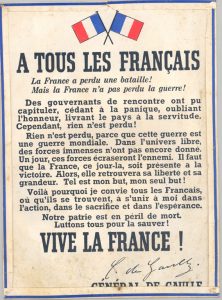

5. L'appel à la résistance lancé de Londres par le général de gaulle, le 18 juin 1940

- Qui est le général de Gaulle ?

- Quel est le contenu de l’appel du 18 juin ?

6. Entrevue de Pétain avec Hitler à Montoire pour organiser la collaboration, le 24 octobre 1940

- Qui sont Pétain et Hitler ?

- Qu’est-ce que la collaboration ?

7. Le sabotage d'une voie ferrée par des résistants

- D’après toi, pourquoi les résistants ont-ils fait dérailler le train ?

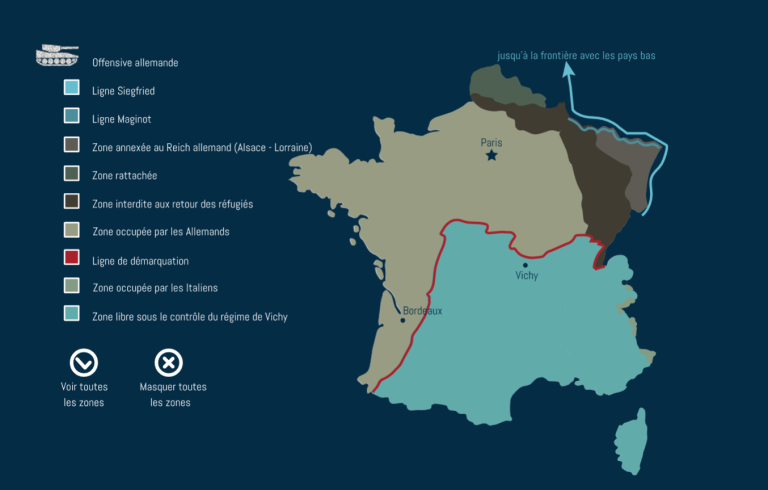

8. La France sous l'occupation Nazie

- Comment est divisée la France à partir de juin 1940 ?

- Dans quelle zone se situent Paris et Vichy ?

LA COLLABORATION

Vaincue par l’Allemagne, la France est occupée à partir de juin 1940. Le pays est alors coupé en deux zones : au nord, une zone contrôlée par les nazis et, au sud, une zone libre où est installé le gouvernement de Vichy dirigé par le maréchal Pétain.

Ce dernier entre en collaboration économique et politique avec les Allemands qui envahissent la zone sud en novembre 1942 (recherche des Juifs et des résistants, service du travail obligatoire (STO)…).

La vie quotidienne des Français sous l’Occupation est difficile, avec les contrôles policiers, le manque de nourriture, les tickets de rationnement, le marché noir.

LA RÉSISTANCE

Refusant la défaite de la France et la signature de l’armistice avec l’Allemagne, le général de Gaulle lance un appel à la Résistance depuis Londres, le 18 juin 1940. Il invite tous les Français à résister aux nazis.

La France Libre est ainsi constituée en Angleterre et elle envoie des combattants rejoindre les troupes alliées en Afrique du Nord dès 1940.

En France, les Résistants agissent dans la clandestinité en publiant des journaux, en organisant des sabotages et des attentats contre les Allemands, en fournissant à la France libre des renseignements sur l’occupant.

Les Forces françaises de l’intérieur (FFI) aident les Alliés à débarquer en Normandie le 6 juin 1944, puis en Provence, le 15 août 1944, avant de participer à la libération de Paris.

Les vidéos pour en savoir plus

Signature de l'armistice

le 22 juin 1940

Voir et télécharger la vidéo

L'appel du 18 juin

analysé par Stéphane Minvielle

Voir et télécharger la vidéo

Le ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France Libre

(page 128)

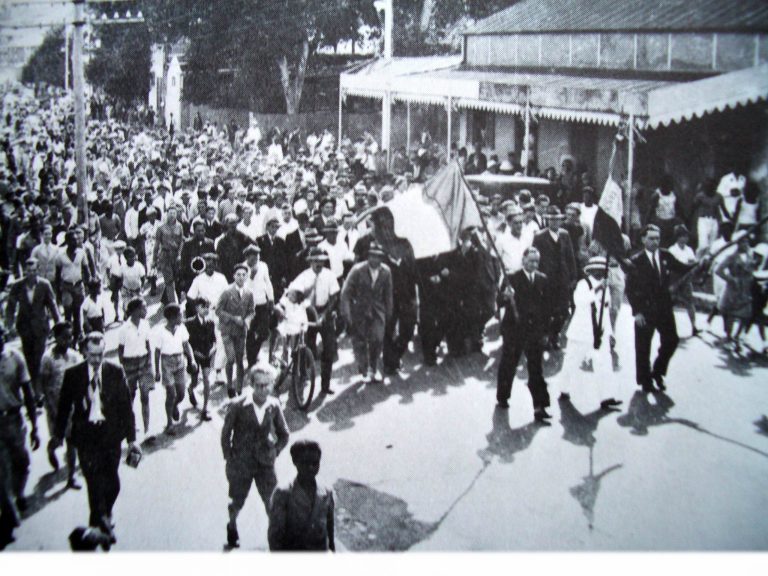

Après l’annonce de la conclusion d’un armistice entre la France et l’Allemagne en juin 1940, le conseil général de la Nouvelle-Calédonie décide à l’unanimité, par une délibération solennelle, de continuer la guerre, le 24 juin 1940.

Pendant plusieurs semaines, des « comités » se multiplient dans la colonie pour convaincre les habitants de rejeter l’armistice de juin 1940. La Nouvelle-Calédonie entre dans la Résistance par son ralliement à la France libre le 19 septembre 1940, lorsque l’envoyé du général de Gaulle, Henri Sautot, prend le pouvoir à la faveur d’une manifestation populaire.

9. Les broussards défilent dans Nouméa,

le 19 septembre 1940

- Comment cette photographie montre-t-elle le ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre ?

10. Télégramme du général De Gaulle à Henri Sautot, le 20 septembre 1940

Veuillez exprimer à la population calédonienne mes félicitations les plus chaleureuses pour la fermeté et l’enthousiasme avec lesquels elle a manifesté son désir de redresser l’honneur et de continuer la lutte jusqu’à la victoire côte à côte avec nos alliés britanniques. Le ralliement de la Nouvelle-Calédonie, de Tahiti et des Nouvelles-Hébrides permet désormais à la France Libre de tenir haut sa place dans le Pacifique. Je compte qu’un grand nombre de volontaires viendront rejoindre les forces de la France libre qui viennent justement d’être engagées contre nos ennemis. Vive la France. Vive la Grande-Bretagne. Vive la Nouvelle-Calédonie.

Signé : Charles De Gaulle

- La Nouvelle-Calédonie est-elle la seule colonie du Pacifique à rejoindre la France libre ? Justifie ta réponse.

- Après le ralliement des Néo-Calédoniens, quel est le souhait du général de Gaulle ?

Les vidéos pour en savoir plus

Le ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la france libre

Voir et télécharger la vidéo

Le ralliement des colonies françaises à la france libre

Voir et télécharger la vidéo

Le ralliement des colonies analysé par Ismet Kurtovitch

Voir et télécharger la vidéo

La création d'une milice civique de la

France Libre

(page 128)

À NOUMÉA ET EN BROUSSE

Afin d’aider l’armée régulière et de protéger les populations civiles d’une éventuelle attaque japonaise, une milice civique de la France Libre en Nouvelle-Calédonie est créée à Nouméa, le 21 décembre 1941.

Elle se compose au départ de 350 hommes qui reçoivent une formation militaire accélérée et obéissent aux ordres du capitaine Dubois. Progressivement, les villages de Brousse rejoignent le mouvement.

11A. La milice civique

Dimanche matin, première réunion de la milice civique pour les miliciens de Nouméa. 350 hommes de tous âges et de toutes conditions, se sont réunis pour offrir d’aider l’armée régulière dans la défense de la colonie et de son chef-lieu. Beaucoup d’anciens combattants sont parmi eux. Sans arme, sans uniforme pour la première réunion (…). Puis le capitaine Dubois s’adresse à ses hommes, prononce d’une voix forte, vibrante d’ardeur et de profonde conviction, un discours qui se termine ainsi : « Mourir oui, capituler jamais.»

La France australe, mercredi 24 décembre 1941

11B. Extrait du discours du capitaine Dubois

La Nouvelle-Calédonie court le risque d’être attaquée.

- Quel pays fait courir ce risque à la colonie ?

12. Un milicien à Thio, en 1942

- Qu’est-ce qu’une milice ?

Pourquoi les Néo-Calédoniens en constituent-ils une ?

La vidéo pour en savoir plus

La milice civique de la France libre

Voir et télécharger la vidéo

Les néo-calédoniens au combat

(page 129)

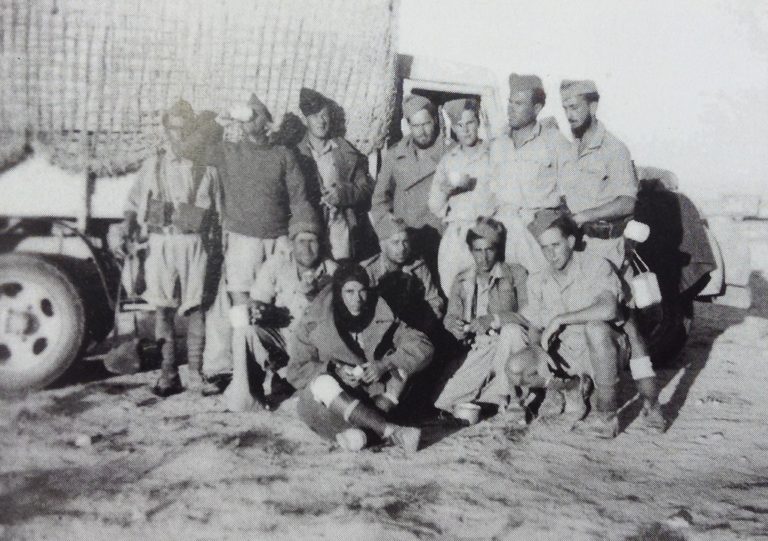

LE PREMIER CONTINGENT DU BATAILLON DU PACIFIQUE

Le 3 mai 1941 est recréé le bataillon du Pacifique sur ordre du général de Gaulle. Plus de 280 Néo-Calédoniens, accompagnés de Néo-hébridais et de Tahitiens, quittent Nouméa le 5 mai à bord du Zelandia, sous les ordres du commandant Félix Broche.

Après quelques semaines passées en Australie pour recevoir un entraînement militaire, les volontaires néo-calédoniens gagnent le Proche-Orient, puis le nord de l’Afrique.

Le bataillon du Pacifique s’illustre en 1942 dans de nombreux combats : Bir Hakeim, El-Alamein…

Les forces navales françaises libres, les FNFL

Des Néo-Calédoniens s’engagent également dans les Forces Navales Françaises Libres (FNFL).

Le second contingent du Bataillon du Pacifique

Un second contingent du bataillon du Pacifique, composé d’Européens et de Kanak, quitte Nouméa en mars 1943.

LE SPECIAL AIR SERVICE : SAS

Quelques Néo-Calédoniens rejoignent les commandos parachutistes britanniques, le SAS (Special Air Service).

Le bataillon du Pacifique participe ensuite à la reconquête de l’Europe avec la campagne d’Italie, entre mars et juillet 1944, puis il participe au débarquement en Provence en août de la même année.

Le retour des volontaires

Après la capitulation allemande, les Néo-Calédoniens défilent sur les Champs-Élysées. Ils quittent la Métropole en mars 1946 et arrivent triomphalement à Nouméa le 21 mai 1946.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, 72 Néo-Calédoniens ont perdu la vie.

13. Un groupe de combattants à Bir Hakeim

- Où et dans quelles conditions s’est déroulée la bataille de Bir Hakeim ?

14. Chant des volontaires maréens

Adieu aux volontaires maréens

Fils de France : écoutez, la France vous appelle pour sauver la patrie sous la botte ennemie.

Elle appelle les Français libres ainsi que les colonies pour sauver la patrie sous la botte ennemie.

Jeunes gens de Maré, votre devoir pour la patrie, répondez d’une voix forte : ma vie sera pour la mère patrie.

Ô ! fils qui répondez à l’appel, allez défendre la liberté, l’honneur avec un cœur vaillant.

Nous, Maréens, crions d’une voix forte :

Vive la France libre !

Vive le Général de Gaulle !

Vive les volontaires de Maré !

Refrain : Oh ! mes fils je vais vous sacrifier en ce jour.

Votre corps sera pour les baïonnettes et les balles ;

Votre vie pour la patrie. Oh ! mes fils.

Moniteurs Abraham Manane et Némia Némia.

- D’après ce chant, pourquoi les Kanak de Maré s’engagent-ils ?

15. Affiche pour s'engager dans les FNFL

- Quels sont sur l’affiche les symboles de la France libre ?

- D’après toi, quel est le rôle des FNFL ?

16. Le fanion du bataillon du Pacifique

- Fais la liste des batailles auxquelles le bataillon du Pacifique a participé.

- Recherche où sont situés ces lieux.

Les vidéos pour en savoir plus

L'engagement des volontaires du bataillon du Pacifique

Voir et télécharger la vidéo

La bataille de Bir Hakeim

Voir et télécharger la vidéo

La campagne de Tunisie

Voir et télécharger la vidéo

Des calédoniens engagés dans les FNFL

Voir et télécharger la vidéo

Des calédoniens engagés dans le SAS

Voir et télécharger la vidéo

La guerre du Pacifique

(page 130)

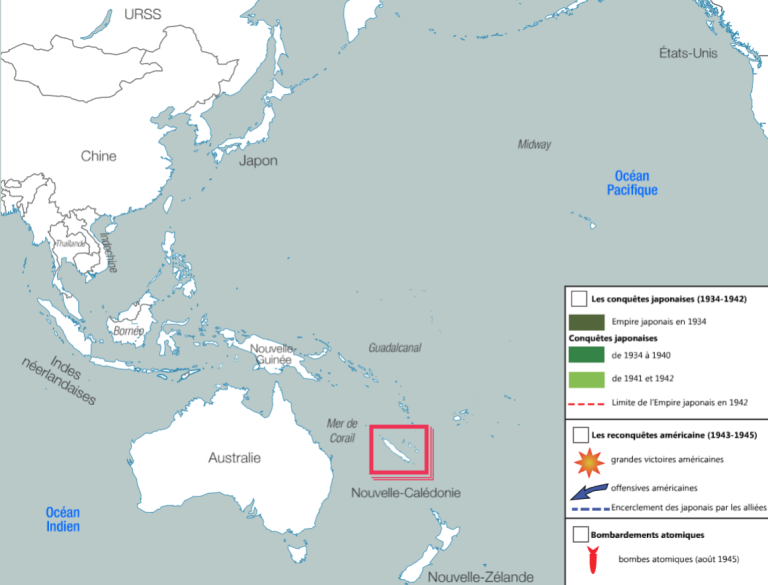

17. La guerre du Pacifique

- Quelles sont les limites de l’expansion japonaise dans le Pacifique ?

- Quelles sont les trois principales batailles qui ont permis de l’arrêter ?

- Quels sont les trois grands axes suivis par les contre-offensives alliées ?

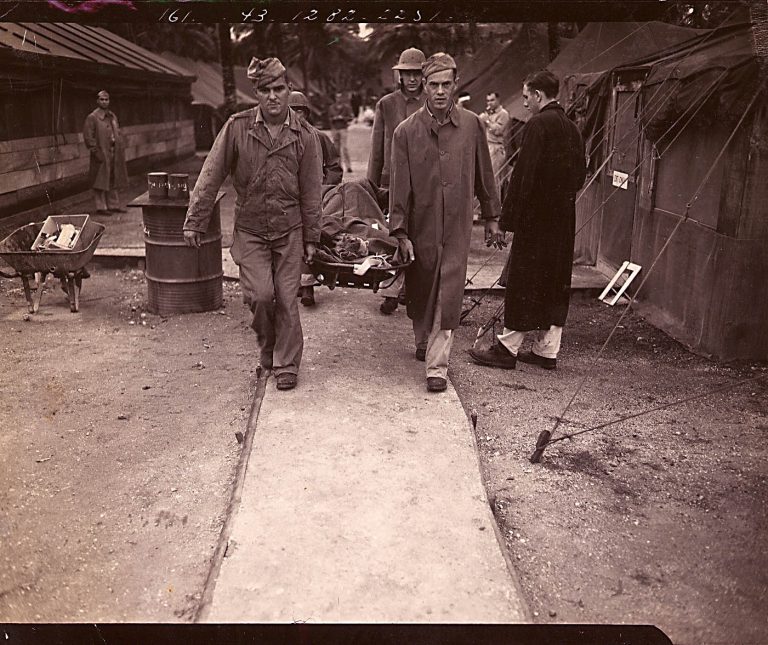

18. Transport d'un blessé de la bataille de Guadalcanal, en Nouvelle-Calédonie, avant son rapatriement aux États-Unis

- Pourquoi les vétérans (anciens combattants) américains parlent-ils de l’enfer de Guadalcanal ?

19. Témoignage sur la bombe d'Hiroshima

Soudain un éclair aveuglant me fit sursauter, puis un second (…). Nous restâmes figés sur place, jusqu’au moment où la maison devant nous se mit à osciller et s’écroula presque à nos pieds. Aussitôt notre propre maison se mit à vaciller et, quelques secondes plus tard, elle s’écroulait à son tour dans un nuage de poussière (…). Je vis défiler devant moi des ombres humaines, semblables à une procession de fantômes (…). Ces silhouettes m’intriguèrent jusqu’au moment où je compris qu’elles appartenaient à des gens atrocement brûlés… Des incendies jaillissaient de tous côtés, tandis qu’un vent d’ouragan attisait les flammes et les propageait d’un bâtiment à l’autre. Bientôt nous fûmes cernés par le feu (…). Les rues silencieuses n’étaient peuplées que de cadavres (…). Hiroshima n’était plus une ville, mais un désert de feu. À l’est et à l’ouest, tout était nivelé.

Mishihiko Hashiya, Journal d’Hiroshima

- Relève dans le texte les éléments qui montrent la violence de l’explosion de la bombe atomique à Hiroshima.

LA GUERRE S’ÉTEND AU PACIFIQUE

Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent la base américaine de Pearl Harbor aux îles Hawaï. Les États-Unis entrent alors en guerre contre le Japon et ses alliés de l’Axe : c’est le début de la guerre du Pacifique. Le Japon poursuit son expansion en Asie et dans le Pacifique, se rapprochant de l’Australie.

Les Japonais vivant dans les pays alliés sont arrêtés, par peur d’espionnage. Ceux de Nouvelle-Calédonie sont détenus dans des camps en Australie.

Trois grandes batailles arrêtent l’avancée japonaise : celle de la mer de Corail (avril-mai 1942), celle de Midway (juin 1942) et celle de Guadalcanal (août 1942 et février 1943).

VERS LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Progressivement, les Américains reconquièrent les positions japonaises dans la zone. Afin de mettre un terme à ce conflit qui a déjà coûté la vie à plusieurs centaines de milliers de soldats américains, les États-Unis lancent la bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945, puis sur Nagasaki trois jours plus tard. Le Japon capitule le 2 septembre 1945.

Les vidéos pour en savoir plus

Le déclenchement de la guerre du Pacifique

Voir et télécharger la vidéo

Les combats aux portes de la Nouvelle-Calédonie

Voir et télécharger la vidéo

Témoignage de Sophie Nakamura, fille de déporté japonais

Voir et télécharger la vidéo

La vie quotidienne en Nouvelle-Calédonie pendant la guerre

(page 131)

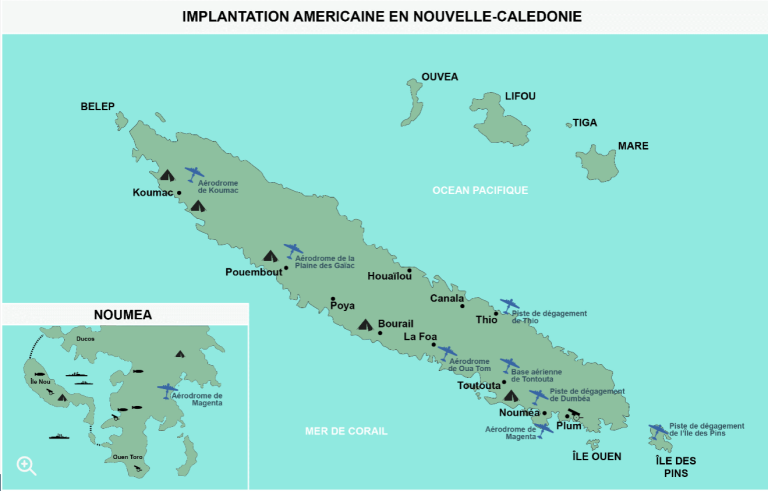

UNE BASE STRATÉGIQUE ALLIÉE DANS LE PACIFIQUE

La Nouvelle-Calédonie se situe sur la route entre les États-Unis et l’Australie. Il faut donc protéger la colonie française d’une invasion japonaise. Le 12 mars 1942, un contingent de 18 000 soldats des États-Unis arrive à Nouméa. Rapidement, l’archipel se couvre de camps d’entraînement, d’aérodromes et d’hôpitaux. C’est à la fois un terrain d’exercice, une base médicale importante pour les blessés de Guadalcanal et un centre de repos.

Les habitants de la Nouvelle-Calédonie découvrent de nouveaux produits comme le chewing-gum, le soda, le popcorn mais aussi la jeep, le jazz… Les Américains introduisent des machines agricoles qui permettent de faire d’importants progrès dans l’agriculture. Le commerce se développe également.

Entre 1942 et 1946, plus d’un million de soldats américains séjournent dans la colonie.

D’autres forces Alliées ont séjourné en Nouvelle-Calédonie : le commando australien Robin Force entre 1941 et 1942 et la troisième division néo-zélandaise entre 1942 et 1944.

20. L'implantation américaine en Nouvelle-Calédonie

- Dans quels lieux et comment les Américains s’installent-ils en Nouvelle-Calédonie ?

21. Soldats néo-zélandais pour la sainte Jeanne d'arc à Bourail, en 1943

- Situe près de Bourail, le cimetière où sont enterrés des soldats néo-zélandais.

22. Déchargement de matériel à Nouméa

- Quelles activités pratiquent les Américains dans l’archipel ?

23. Le départ des soldats américains

- Comment les Néo-Calédoniens montrent-ils leur reconnaissance aux Américains ?

Les vidéos pour en savoir plus

L'arrivée des troupes américaines en Nouvelle-Calédonie

Voir et télécharger la vidéo

La Nouvelle-Calédonie, centre de production pour les troupes américaines

Voir et télécharger la vidéo

Le camp néo-zélandais de Bourail

Voir et télécharger la vidéo

Retenons l'essentiel

- De 1939 à 1945, l’Europe plonge à nouveau dans un conflit mondial qui se caractérise par une longue Occupation d’une partie du continent par les nazis et par le génocide des Juifs et des Tziganes.

- Des engagés volontaires néo-calédoniens partent au combat.

- La guerre se déroulant aussi dans le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie devient une base arrière des Alliés en 1942.

- 1946 marque le départ des soldats des États-Unis du sol néo-calédonien et le retour des engagés volontaires du bataillon du Pacifique.