Un camp de concentration

Travaux forcés et mauvais traitements

Un camp de concentration est un lieu où sont enfermées des personnes soumises au travail forcé et à de mauvais traitements.

Un lieu de déportation des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 130 000 Résistants sont déportés en Allemagne et internés dans les camps de concentration de Dachau, Dora et Buchenwald, ainsi qu’en Alsace dans le camp de Natzweiler-Struthof.

40% d’entre eux meurent d’épuisement, de maladie ou sont exécutés.

La vie en camp de concentration

La libération des camps

Carte du réseau concentrationnaire nazi

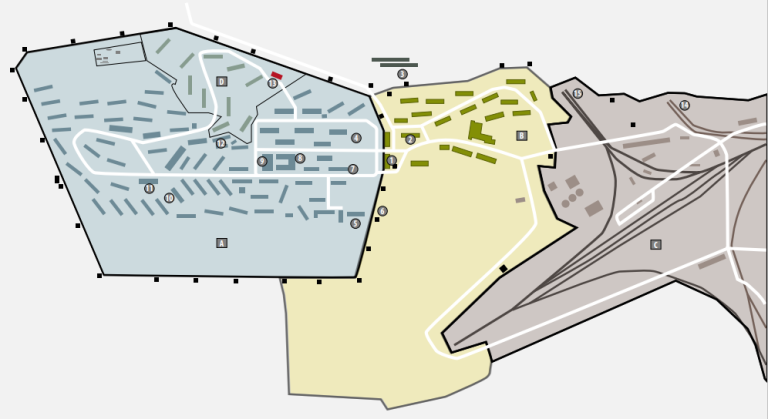

Plan du camp de concentration de Dora

Des calédoniens déportés en camp de concentration

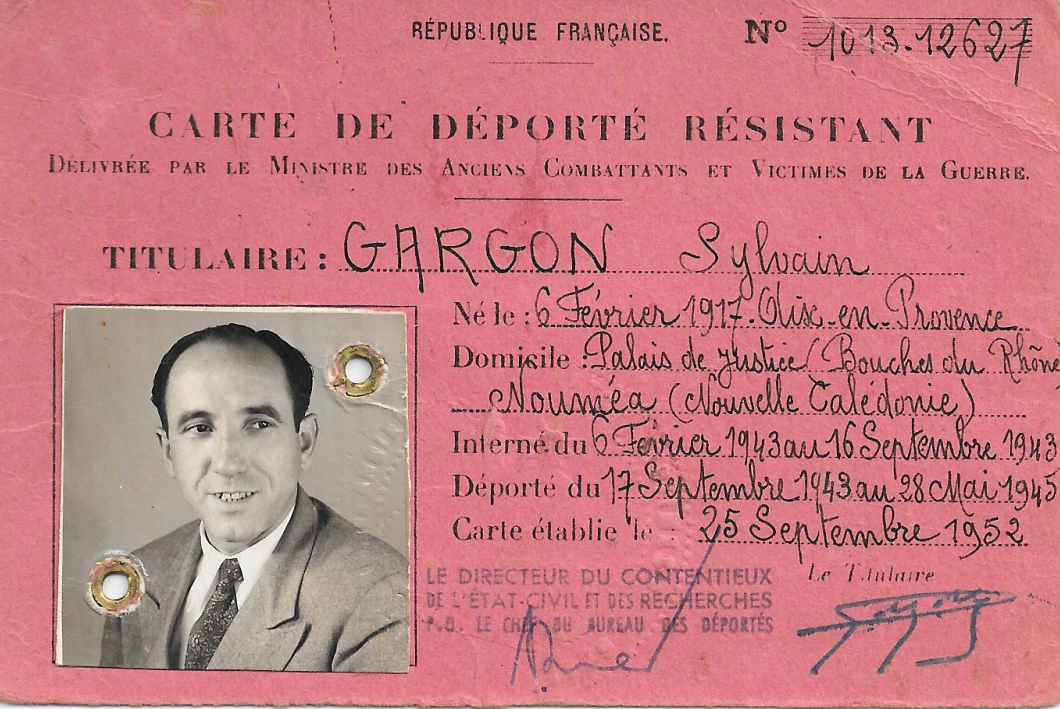

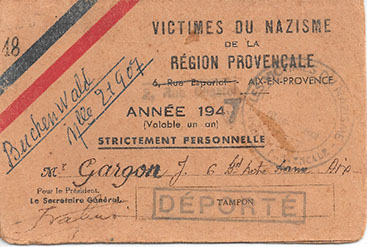

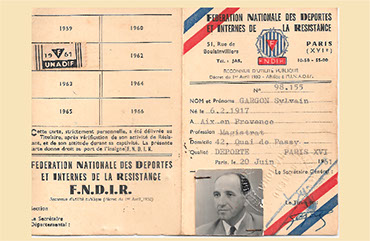

Sylvain Gargon

Le Résistant calédonien Sylvain Gargon est déporté en septembre 1943 à Buchenwald, puis à Dora.

Il y fabrique des missiles allemands.

Quand il est libéré en mai 1945, il pèse seulement 33 kilos.

Quelques documents de Sylvain Gargon

Collection Gargon, droits réservés

Collection Gargon, droits réservés

Collection Gargon, droits réservés

Jacques Barrau

Le Résistant calédonien Jacques Barrau est arrêté le 2 juin 1944 à Toulouse par la police allemande.

Il est déporté au camp de Dachau puis au camp du Struthof jusqu’en avril 1945.

Un camp d'extermination

Une mise à mort industrialisée

Un camp d’extermination, ou camp de la mort, est un lieu où sont envoyées des personnes pour y être mises à mort. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis construisent 6 camps d’extermination dans le but d’industrialiser la mort des populations juives ou tziganes d’Europe. Plus de 6 millions d’êtres humains y sont tués durant le conflit.

Un génocide programmé par Hitler

Dans son livre, Mein Kampf, Adolf Hitler, qui fonde et dirige l’Allemagne nazie, indique sa conception du monde : « Le peuple allemand est un peuple de seigneurs, toutes les populations impures doivent être éliminées : les Juifs, les Tziganes ou les Slaves, les homosexuels, les handicapés, les opposants politiques… ».

La capitulation

Un accord qui met fin à la guerre

En temps de guerre, une capitulation est un accord qui met fin à la guerre.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne signe sa capitulation en deux temps : le 7 mai 1945 à Reims et le 8 mai à Berlin.

Le 8 mai 1945, fin de la guerre en europe

Cette date marque la fin du conflit en Europe, alors que la guerre continue dans le Pacifique et en Asie entre le Japon et les Alliés.

C’est la date du 8 mai qui a été choisie en France pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Source : Musée de la Ville de Nouméa

Collection MDVN, droits réservés

Source : SANC, Albun B. Hagen

La censure

Un contrôle des publications et des médias

La censure est l’action d’interdire certains propos.

Par exemple, en France, sous le régime de Vichy, la presse est censurée.

Les Résistants parviennent à distribuer quelques journaux clandestins au péril de leur vie.

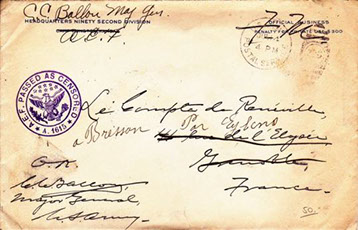

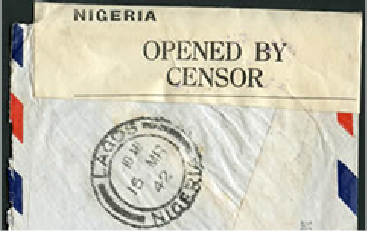

Un contrôle du courrier en temps de guerre

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le courrier est également censuré afin qu’aucune information sensible ne puisse être interceptée par l’ennemi.

Le courrier contrôlé est reconnaissable au cachet apposé sur l’enveloppe.

Du courrier censuré

Source : http://wwwphilatelie-truchtersheim.e-monsite.com

Source : http://www.histoire-et-philatelie.fr

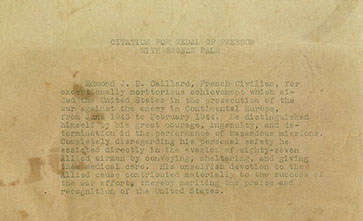

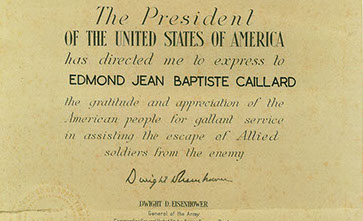

Une citation

Une mention pour un acte exemplaire

Un militaire ou un civil se voit décerner une citation lorsqu’il a accompli un acte exemplaire.

C’est une mention qui rend honneur à l’acte accompli et qui peut être accompagnée d’une remise de médaille.

Les distinctions d'Edmond Caillard

Collection Caillard, droits réservés

Collection Caillard, droits réservés

Collection Caillard, droits réservés

La chronologie

La succession des évènements

La chronologie est la succession des événements dans le temps. Elle peut être représentée par une frise chronologique.

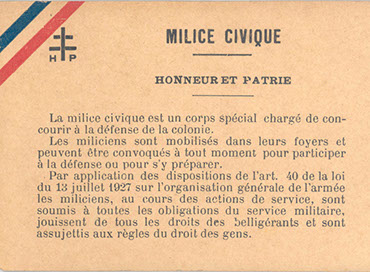

La collaboration

Action d'aider les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la collaboration désigne l’action de coopérer avec les nazis.

Les personnes qui participent à la collaboration sont aussi appelées les «collabos».

En juin 1940, la France signe l’armistice avec l’Allemagne, ce qui conduit à l’occupation d’une partie du sol français par les nazis.

À cette époque, le gouvernement officiel de la France est installé à Vichy et a pour chef le maréchal Pétain. Le «Régime de Vichy» organise la collaboration de la France avec les nazis.

Comment la France collabore-t-elle avec les nazis pendant l'occupation ?

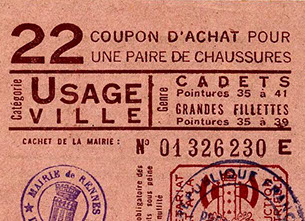

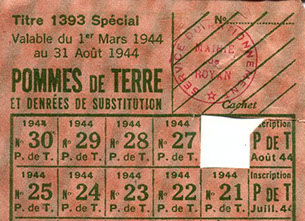

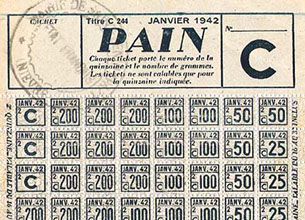

Une collaboration économique

Le gouvernement de Vichy collabore avec les nazis en apportant une aide économique à l’occupant. Les biens produits par la France servent au ravitaillement de l’armée allemande. La population française, de son côté, doit être rationnée.

Des tickets de rationnement

Source : Jean-Claude Blanchard, droits réservés

Source : Jean-Claude Blanchard, droits réservés

Source : Jean-Claude Blanchard, droits réservés

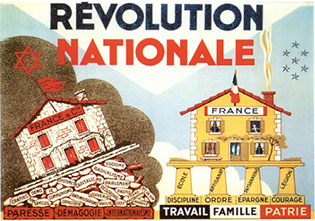

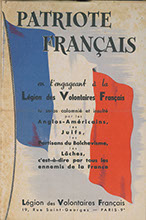

Une collaboration politique

La Milice française, aux ordres de Vichy, traque les Résistants et participe à leur arrestation et à leur déportation.

À partir de 1942, les nazis mettent en place les camps d’extermination dans le but d’industrialiser la mort des populations juives ou tziganes d’Europe.

Le régime de Vichy collabore à ce génocide. Le port de l’étoile jaune, symbole de la confession juive, est obligatoire en France en 1942. 76 000 Juifs sont arrêtés par la police française avant d’être déportés vers les camps de la mort.

La propagande pendant la collaboration

Son port est obligatoire pour les Juifs en France à partir de juin 1942

Une colonie

Une colonie est un territoire placé sous l’autorité d’une métropole.

La Nouvelle-Calédonie a été une colonie française de 1854 à 1946, puis un Territoire français d’Outre-Mer de 1946 à 1998. C’est une collectivité française d’Outre-Mer à statut particulier de large autonomie depuis 1998.

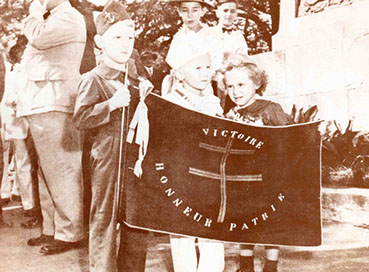

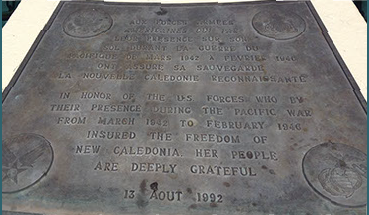

Une commémoration

Une cérémonie pour se souvenir

Une commémoration est une cérémonie destinée à rappeler le souvenir d’un événement important, tel que la victoire du 8 mai 1945.

Quelques monuments commémoratifs à Nouméa

Source : CDP-NC, droits réservés

Source : CDP-NC, droits réservés

Source : CDP-NC, droits réservés

Source : CDP-NC, droits réservés

Source : CDP-NC, droits réservés

Source : CDP-NC, droits réservés

Source : CDP-NC, droits réservés

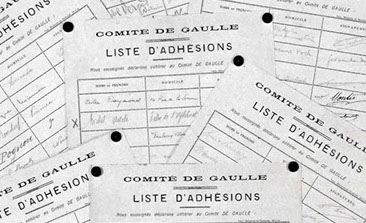

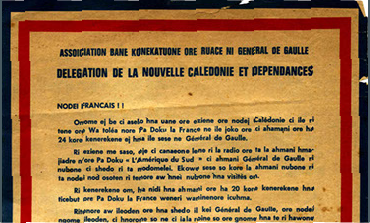

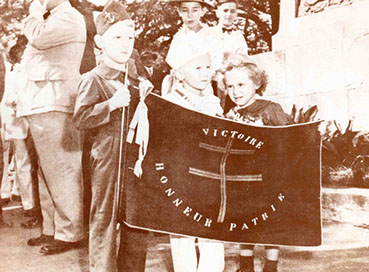

Le comité de Gaulle

Une organisation calédonienne...

Le Comité de Gaulle est une organisation calédonienne qui se constitue entre juin et septembre 1940, suite à l’Appel du général de Gaulle.

Le Comité de Gaulle est composé de divers comités patriotiques calédoniens.

Les actions du comité de Gaulle

Collection MDVN, droits réservés

Collection MDVN, droits réservés

Collection MDVN, droits réservés

Collection Viale, droits réservés

... favorable au ralliement à la France Libre

Ce comité a pour but de répondre favorablement à l’Appel du 18 juin, dans lequel le général de Gaulle demande aux Français et aux colonies françaises de se joindre à lui pour continuer le combat.

L’objectif du Comité de Gaulle est que la Nouvelle-Calédonie rallie la France Libre.

Des actions en faveur du ralliement à la France Libre

En juin 1940, Michel Vergès, André Prinet et Émile Moulédous rédigent Le Manifeste à la population, dans lequel ils réclament une nouvelle organisation politique dans la colonie : ils veulent qu’une assemblée délibérative décide de la conduite de la guerre et que les pouvoirs en place soient progressivement remplacés.

Au début du mois de septembre, les rédacteurs du Manifeste à la population décident de s’unir aux Comités patriotiques qui ont rallié de Gaulle quelques temps auparavant. Un seul comité, présidé par Michel Vergès, est créé : le Comité de Gaulle.

Alors que le gouverneur Denis, en poste en Nouvelle-Calédonie, suit les directives de Pétain, ce comité organise des réunions à Nouméa et dans l’intérieur pour expliquer la nécessité d’entrer en Résistance.

Il prépare également en secret le débarquement d’Henri Sautot, mandaté par le général de Gaulle pour rallier la Nouvelle-Calédonie à la France Libre.

Le conseil général

Une assemblée calédonienne élue de 1885 à 1957

Le Conseil général est une assemblée calédonienne élue qui, par ses décisions, a géré les affaires de la Nouvelle-Calédonie en tant que colonie française puis que territoire français d’Outre-Mer, de 1885 à 1957.

Favorable au ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre

À la fin du mois de juillet 1940, le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie décide de rester fidèle au gouvernement de Pétain, ce qui conduit le Conseil général à « désapprouver le Gouverneur et à décider de se mettre en rapport direct avec le général de Gaulle ».

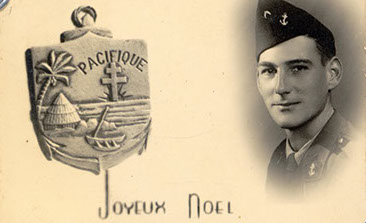

La croix de Lorraine

Symbole de la

France Libre

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la croix de Lorraine est adoptée comme symbole de la France Libre par opposition à la croix gammée.

Les navires des Forces Navales de la France Libre arborent alors une croix de Lorraine sur leur pavillon, appelé pavillon de Beaupré.

La croix de Lorraine symbole de

la France Libre

Collection MDVN, droits réservés

Collection Harbulot, droits réservés

Collection ECPAD, droits réservés

Collection MDVN, droits réservés

Collection MDVN, droits réservés

Collection Delrieu, droits réservés

Collection Dupont, droits réservés

Collection MDVN, droits réservés

Collection Dupont, droits réservés

Collection MDVN, droits réservés

Collection Médard, droits réservés

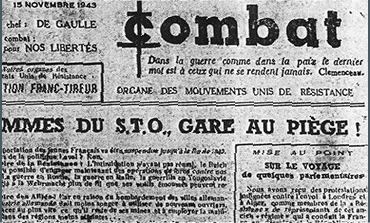

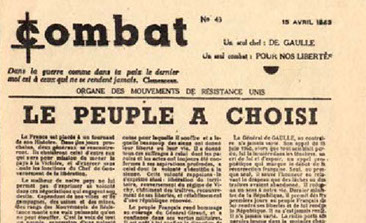

Symbole de la Résistance

Présente sur le drapeau de la France Libre, la croix de Lorraine est aussi le signe d’appartenance à la Résistance.

Les Résistants la peignent sur les murs, la représentent sur les tracts ou journaux clandestins pour exprimer leur opinion.

La croix de Lorraine sur des documents de

la Résistance

un des journaux de la Résistance

un des journaux de la Résistance

Collection Gargon, droits réservés

La croix gammée

Un symbole qui date du néolitique

Les premières représentations de croix gammées ont été retrouvées en Mésopotamie et sont datées du néolithique. En Inde, où elle est appelée svastika, la croix gammée est un signe sacré censé porter chance. Cette croix tourne le plus souvent vers la gauche.

Emblème du nazisme

Lorsqu’Adolf Hitler fonde l’idéologie nazie, il reprend le symbole de la croix gammée qu’il associe aux peuples indo-européens, les aryens, «race supérieure» dont Hitler se réclame.

En tant qu’emblème du nazisme, cette croix est noire, tournée vers la droite et inclinée à 45° sur un fond blanc.